杜 苏

“我和我的祖国,一刻也不能分割,无论我走到哪里都流出一首赞歌......”进入2019年,《我和我的祖国》演唱快闪活动经常出现在各地的车站、机场、景点和广场。在新中国成立70年的庆典越来越近的日子里,每次听到这首悦耳动听、扣人心弦的旋律,禁不住浮想联翩、心潮激荡......

1953年7月,朝鲜停战协定签字,“雄赳赳、气昂昂,......打败美帝野心狼”的歌声仍在神州大地回响;面对以美国为首的西方国家的封锁,刚满4岁的新中国在苏联老大哥的帮助下重整河山,第一个五年计划的号角激越嘹亮、荡气回肠。

同年同月,第一机械工业部船舶工业局组建了新中国第一所造船中等专业学校——上海船舶工业学校,当年招生的船体制造、船舶机械、焊接三个专业,也饱含了苏联专家办学经验的分享。

也是在这一年的7月,我出生在苏北农村一个普通的农民家庭,父亲给我起的名字叫杜中苏,相继出生的两个弟弟叫杜友好、杜和平,充分体现了那个时代特有的政治色彩和朴素的联想;后来中苏关系不好了,父亲把我们名字拿掉了中间一个字,从此“杜苏”这个名字就一直伴随我从小到大、不断成长。

20年后的1973年,那是一个在祖国历史上留下重要痕迹的年份,七个年头的动乱已经让国家和百姓遭到重创。生不逢时的青年学生无法继续学业,喊着“广阔天地大有作为”的口号上山下乡或回乡。一个两落两起的伟人改变了千万名知识青年的命运,在推荐和政审的基础上,中断七年的高考重开考场。然而,“白卷先生”的“反潮流”影响了正常录取,众多考生不能凭高考成绩入学而苦闷、迷茫。

那一年是上海船舶工业学校搬到镇江之后的第三年,离开造船基地的办学困境难以想象。当年6月,第六机械工业部下达了镇江船校340名招生计划,其中135名农村知识青年的生源地为江苏、安徽、河北、黑龙江。

我记得船校招生的两位陈老师面试的情景,他们的侃侃而谈激发了我对船舶工业和海军建设的憧憬与向往。我记得拿到船校录取通知书的情景,那是我在人生的重要关口取得的通行证,它引导我来到改变命运的新起点——走向希望。我记得告别家人和乡亲的情景,母亲把我送到皂河古镇的大运河码头,乘上小客轮经过两天两夜的航行到达镇江船校的所在地——古城镇江。

那时候,船校的西大门口是一条泥泞小道,从范公桥下流出的污水沿着小道西侧的露天水沟向运河流淌。那时候,船校的幼儿园后面是农田和水塘,“豆腐坊”养猪场的小山是个桃花盛开的地方。

那时候,船校和总后“二五二”、六机部“五七干校”同在一个大院,理顺管理体制、改善办学环境难觅良方。那时候,船校因为搬迁、职工两地分居、地区工资差别而人心不稳,“强烈要求校党委带领我们东进!东进!!东进!!!”搬回上海的呼声一浪高过一浪。

那时候,上级派来的军宣队、工宣队掣肘船校党委,开个办公会都需要花几天时间反复商量。那时候,噩梦还在继续,“反潮流”、“学朝农”、“批林批孔”的运动给学校的教学秩序带来很大的影响。

在那样的逆境中,船校党政加强领导、把握方向、育人为本,七三级的两位学生当选校党委委员是全体同学的荣光。在那样的逆境中,学校制定的七三级教学计划既要学文、“也要学工、学农、学军”,81.1%的学文学工课时使教育质量得到了保障。

在那样的逆境中,专业科的领导和广大老师认真负责、敢于管理、从严治学,老船校的求真务实、重视质量的优良传统和“三八作风”在继续传承和发扬。在那样的逆境中,虽然我和我的同学有过青涩、幼稚、激进的思考与行为,但在师长的谆谆教诲下,我们不断校正、不断成熟、不断成长。

忘不了,在课堂上、实验室里,老师传授的知识和哲理;在船舱里、车床旁,师傅们教给的技艺和测量。忘不了,在球场上、礼堂里,那潇洒的腾跃和优美的舞姿;在课余时、宿舍里,同学间毫不设防的谈吐和有些放肆的想象。忘不了在晚自习下课铃响时才迟迟离去的班主任母爱般的背影;忘不了在告别母校时同学之间依依不舍的深情和一醉方休的豪爽。

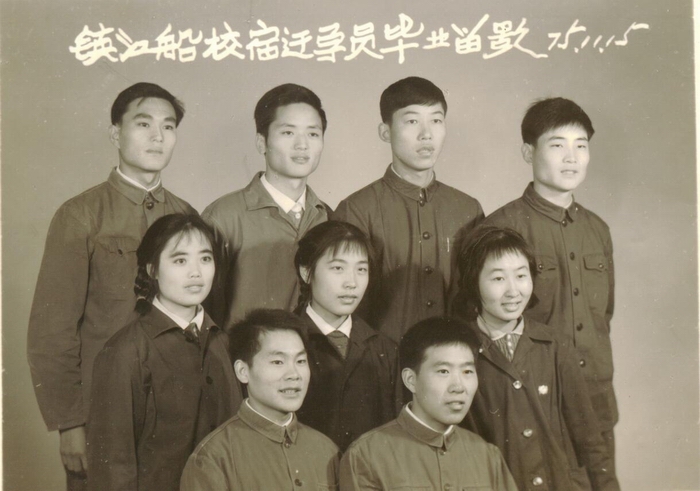

1975年12月,298名七三级学生从镇江船校毕业,志在四方的同学们背起装满知识和智慧的行囊去放飞理想。除厂来厂去的学员外,4人去了哈船院,37人留校工作,89人奔赴四川、江西、云南、湖北、广东、河北等地六机部所属的工厂。

我留校工作的头两年是在学校校办工厂轮机车间见习锻炼,参与了学校第一艘千吨油轮的建造和试航;我转正时定为二级钳工,39.75元的月工资令我至今难忘。后来我被调到学校第三专业科船舶柴油机教研室,跟随教学经验丰富的老师随堂听课并助学试讲。

具有划时代意义的1978年,祖国的历史揭开了改革开放的新篇章;党的十一届三中全会明确指出党在新时期的历史任务是把中国建设成为社会主义现代化强国,决定把全党工作的重点转移到社会主义现代化建设上。以邓小平为核心的党中央逐步开辟了一条建设中国特色社会主义的道路,从此,中国人民沿着这条道路奋勇前进去实现中华民族伟大复兴的梦想。

党的十一届三中全会闭幕之后的第六天,六机部下达了镇江船舶工业学校改建为镇江船舶学院的文件,从此,母校在本科办学的征途上开来继往;从镇江船舶学院到华东船舶工业学院、江苏科技大学,从本科教育到拥有硕士点、博士点,办学规模不断扩大,学科建设不断加强,母校的教育事业蒸蒸日上。

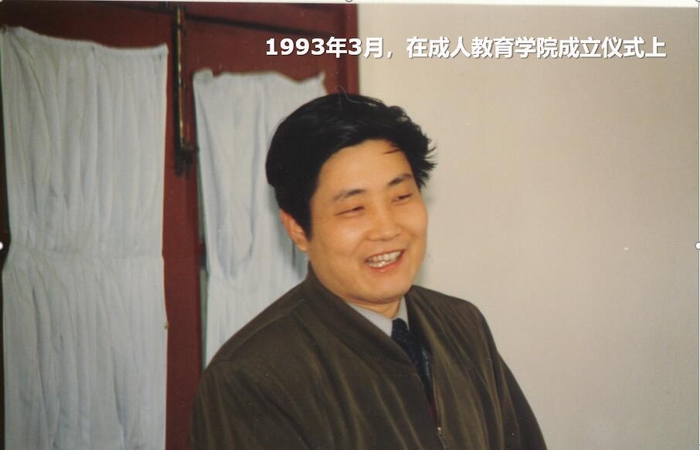

从1978年起,我先后在校团委、学生处、人事处、校办、党委宣传部工作;1993年3月,将满40岁的我被任命为正处级干部,担任学校成人教育学院常务副院长;此后,历任机械系书记、宣传部部长、张家港校区管委会主任、南徐学院常务副院长。自毕业留校工作以来,从实习锻炼到独当一面,从初露锋芒到年富力强;我用母校传授的知识和能力去教书育人,让自己的青春和才智在各个岗位上尽情绽放。2013年,与母校同岁的我退休了,我依然乐意为母校发挥余热一如既往。

抚今追昔,饮水思源,我感恩祖国的改革开放为我提供了继续学习深造的机会,我感谢母校的教育培养使我能够荡起改变命运的双桨。衷心祝愿我的祖国欣欣向荣、繁荣昌盛,衷心祝愿我的母校振翅高飞、再创辉煌!